- 国际指南与中国共识视角下的血管创伤救治:2025版ESVS指南与中国专家共识的整合解读

- 预防性肠系膜下动脉栓塞对腹主动脉瘤腔内修复术后结局影响的单中心回顾性分析

- 不同静脉入路策略在血液透析患者中心静脉狭窄或闭塞腔内治疗中的比较研究

- 甲状腺再次手术中国专家共识

- 混合现实辅助胸骨后甲状腺肿手术的可行性与安全性分析:附29例报告

- 食管下括约肌增强的新型技术:当代外科实践中的适应证与局限性

- 腔镜甲状腺手术出血的预防与处理

- 小切口经口腔前庭入路腔镜甲状腺手术中单隧道向壁穿刺建腔技术的临床评价

- 机器人复杂直肠癌手术探索与思考

- 腹腔镜内括约肌切除术的一些难点问题及思考

- α-氰基丙烯酸酯医用胶在腹腔镜结直肠癌根治术中关闭肠系膜裂隙的临床研究

- 结肠横纹肌样癌的临床病理特征及预后分析:病例报告与文献回顾

- 新型立体小肠黏膜下层补片在猪食管裂孔疝修补中的可行性研究

- 数智赋能胰腺外科:技术创新及临床实践

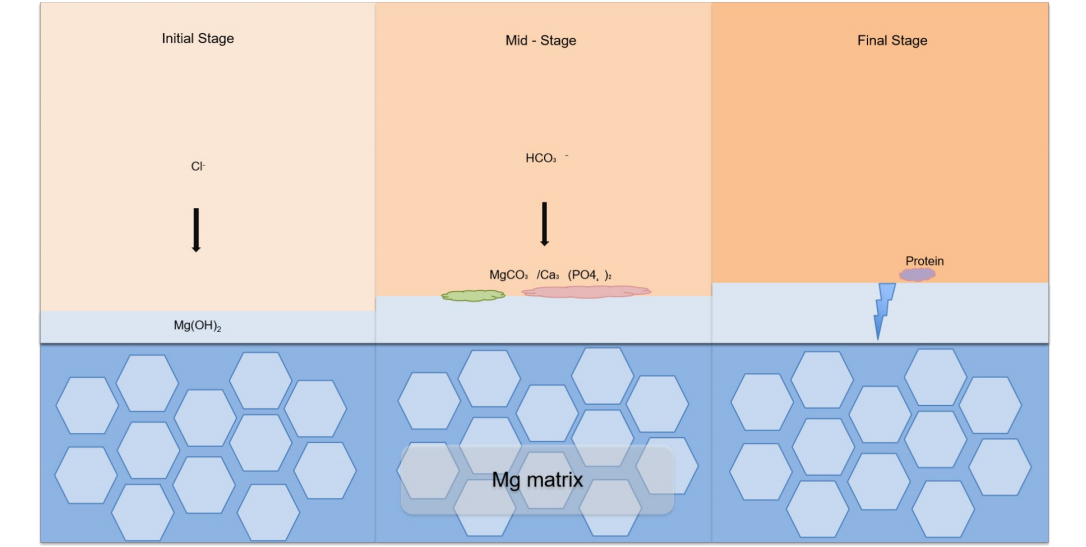

- 新型胰管支架材料研发进展:从惰性植入到智能降解的医工融合创新

- 预防性胆-胰双分流:胰十二指肠切除术后并发症防控的理念革新与临床转化

- 当期目录

- 优先出版

- 虚拟专辑

- 过刊浏览

-

2025,34(12):2513-2519, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250465

Abstract:

近年来,我国颅外段颈动脉支架植入术(CAS)手术规模持续扩大。如何建立科学的质量评价体系、优化手术规范流程,切实提升颈动脉狭窄闭塞性疾病患者的生存质量,已成为当前血管外科领域亟待解决的重要课题。经国家外周血管介入技术医疗质量控制中心专家委员会颈动脉疾病专家工作组全体专家讨论,拟定了风险校正术后30 d死亡率、术后非康复离院率、术后住院期间卒中/短暂性脑缺血发作发生率、术后30 d内非计划颈动脉再次干预发生率、术后急性冠脉综合征发生率、术后急性肾损伤发生率、术后入路血管再次干预发生率七项安全性指标,术前、术后抗血小板药物使用率,术前颈动脉狭窄程度评估率、颅内血管评估率、冠状动脉评估率,术中脑保护装置使用率五项技术性指标,以期通过上述关键质量指标的推广,提高不同地域、不同级别医疗机构CAS手术质量的均一性。

-

2025,34(12):2520-2527, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250651

Abstract:

食管裂孔疝(HH)在肥胖人群中高发,且与胃食管反流病(GERD)密切相关,是减重代谢手术(MBS)中常见且需重点处理的合并症。目前针对肥胖患者合并不同类型HH的诊疗策略尚缺乏统一规范。为提高我国MBS术中HH处理的规范化和同质化水平,中国医师协会外科医师分会肥胖和代谢病外科专家工作组联合多学会组织93位国内专家,基于最新循证证据与临床经验,就术前评估、术中诊断与鉴别、是否游离胃食管结合部周围组织、同期修补策略、不同HH分型下的术式选择及残胃固定等12个核心问题形成专家共识。本共识旨在为肥胖症合并HH患者接受MBS时的诊断分型、术式选择与术中处理提供循证参考,并指出当前证据仍有限,未来需开展更多高质量研究以进一步优化相关诊疗规范。

-

2025,34(12):2528-2535, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250609

Abstract:

国际脉管异常研究学会(ISSVA)分类系统是目前全球通用的脉管异常多学科诊疗“金标准”。自1996年首次发布以来历经多次修订,2014年和2018年两次更新显著推动了临床规范化诊疗。2025年随着基因组学、分子影像技术的突破,ISSVA发布新一版分类修订,反映了对脉管性疾病从形态学到分子机制的认知深化。主要变化体现在整体结构和分类方式上。主体表格内容更加简洁,由1个基础分类界面和3个详细分类页面组成,适用于分级诊疗;并推出全新的词汇表。另外,从之前按照临床表型进行分类,到从临床、病理、血流动力和基因四个方面进行综合分析和分类,2025版对全球脉管疾病的诊疗标准化具有里程碑意义。本文就2025版ISSVA新分类作一介绍和解读,希望能让广大医疗工作者深入理解新版分类、紧跟指南优化诊疗策略,改善患者预后。

-

张雷,李睿,李全明,叶子健,夏德芗,方俊杰,郭鹏程,李鑫,舒畅

2025,34(12):2536-2551, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250639

Abstract:

血管创伤是创伤外科和血管外科领域中致死致残率较高的急危重症,其诊治策略随着介入技术、围手术期管理理念及多学科协作模式的发展不断更新。2025年欧洲血管外科学会(ESVS)首次发布《血管创伤管理临床实践指南》。该指南作为国际血管外科领域的权威循证医学文件,为全球血管创伤的标准化诊疗提供了关键依据。与此同时,中国全军血管外科学组等机构基于我国战创伤救治经验与研究成果,发布了《血管战创伤救治专家共识》,该共识聚焦于战场及灾难等特殊场景,在分级救治体系、火线急救止血技术、血管损伤控制性手术等重点领域,提出了极具中国特色与实践价值的解决方案,是对国际指南的重要补充和细化。本文旨在对中外指南共识进行深度对比、分析与整合,系统梳理其在流行病学、诊断评估、处理原则、各部位损伤管理及术后康复等方面的异同与互补性,以期构建一个融合国际前沿证据与中国实战经验的临床决策框架,从而为国内临床实践提供切实可行的参考。

-

2025,34(12):2552-2560, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250574

Abstract:

下肢深静脉血栓形成(DVT)急性期可导致肢体严重肿胀及肺栓塞,危及患者生命,慢性期则易进展为深静脉血栓形成后综合征(PTS),显著影响患者生活质量。近年来,随着血管腔内技术的发展,经皮机械血栓清除(PMT)在DVT治疗中的应用迅速增加,被认为是降低中重度PTS发生率的重要手段之一。目前临床应用的PMT器材主要包括流体力学类、负压抽吸类、取栓支架类、血栓旋切类及超声导管辅助溶栓装置等,其清栓机制、适用人群及技术特点各不相同。现有研究显示,各类PMT装置在短期内均具有较好的安全性和血栓清除效果,但在急性、亚急性及慢性早期DVT中的疗效差异、器材选择策略及对静脉瓣膜功能的长期影响仍缺乏高质量循证证据。本文结合最新指南及国内外研究进展,系统阐述不同类型PMT器材的技术原理、临床应用特点及适用场景,分析当前存在的问题,并对未来研究方向及器材发展趋势进行展望,以期为DVT的个体化治疗提供参考。

-

2025,34(12):2561-2567, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250633

Abstract:

随着人口老龄化加速,腹主动脉瘤(AAA)合并慢性肾功能不全(CRI)的患者比例逐年升高。两种疾病并存显著增加围术期管理难度并对患者预后造成不利影响。腹主动脉腔内修复术(EVAR)作为AAA的主要微创治疗方式,其术前增强CT及术中造影剂的应用对CRI患者存在明确的肾毒性风险,可诱发对比剂肾病及急性肾损伤,进而增加心力衰竭和死亡风险。针对上述临床难点,本文提出“ACIER”肾保护策略,围绕术前评估肾功能、控制肾高危因素、增加肾储备,术中减少肾损害及术后尽早肾挽救五个关键环节,构建覆盖“术前-术中-术后”全过程的系统化、个体化管理路径。该策略整合精细化风险评估、优化对比剂使用、替代造影技术及围术期肾功能监测等措施,旨在最大限度降低EVAR相关肾损伤风险、改善高危患者预后,为AAA合并CRI患者的安全治疗提供可操作的临床参考。

-

2025,34(12):2568-2576, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250354

Abstract:

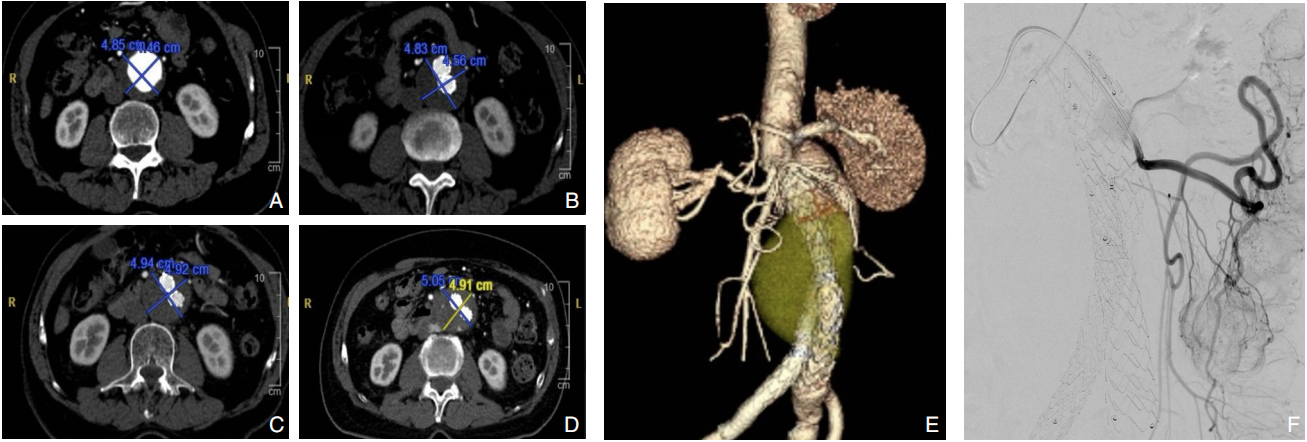

背景与目的 Ⅱ型内漏是腹主动脉瘤腔内修复术(EVAR)后最常见的并发症之一,与术后瘤体持续增大及再干预密切相关。肠系膜下动脉(IMA)是Ⅱ型内漏的重要血流来源,其预防性栓塞的临床价值尚存争议。本研究旨在评估预防性IMA栓塞对EVAR患者术后内漏、瘤体变化及再干预的影响。方法 回顾性分析2022年1月—2024年1月接受EVAR治疗的肾下腹主动脉瘤患者,根据是否行预防性IMA栓塞分为栓塞组和非栓塞组。比较两组患者术前基线资料、围术期情况及随访结局。采用Kaplan-Meier法分析无内漏生存率、无Ⅱ型内漏生存率、免于瘤体增大生存率及免于再干预生存率。结果 共纳入233例患者,其中62例接受预防性IMA栓塞。栓塞组与非栓塞组在术前基线特征及瘤体解剖学参数方面差异无统计学意义(均P>0.05)。平均随访(19.6±9.7)个月。与非栓塞组相比,栓塞组术后2年无内漏生存率(93.55% vs. 74.53,P=0.027)、无Ⅱ型内漏生存率(95.11% vs. 80.02,P=0.043)、无IMA相关Ⅱ型内漏生存率(100.0% vs. 85.26,P=0.019)及免于瘤体增大生存率(94.27% vs. 81.96,P=0.026)均明显提高。两组在术后再干预率方面差异无统计学意义(P=0.388)。结论 预防性IMA栓塞可显著降低EVAR术后内漏,尤其是IMA相关Ⅱ型内漏的发生,并有助于抑制瘤体增大,但对降低再干预率的作用尚不明确,仍需大样本、长期随访研究进一步验证。

-

2025,34(12):2577-2585, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250429

Abstract:

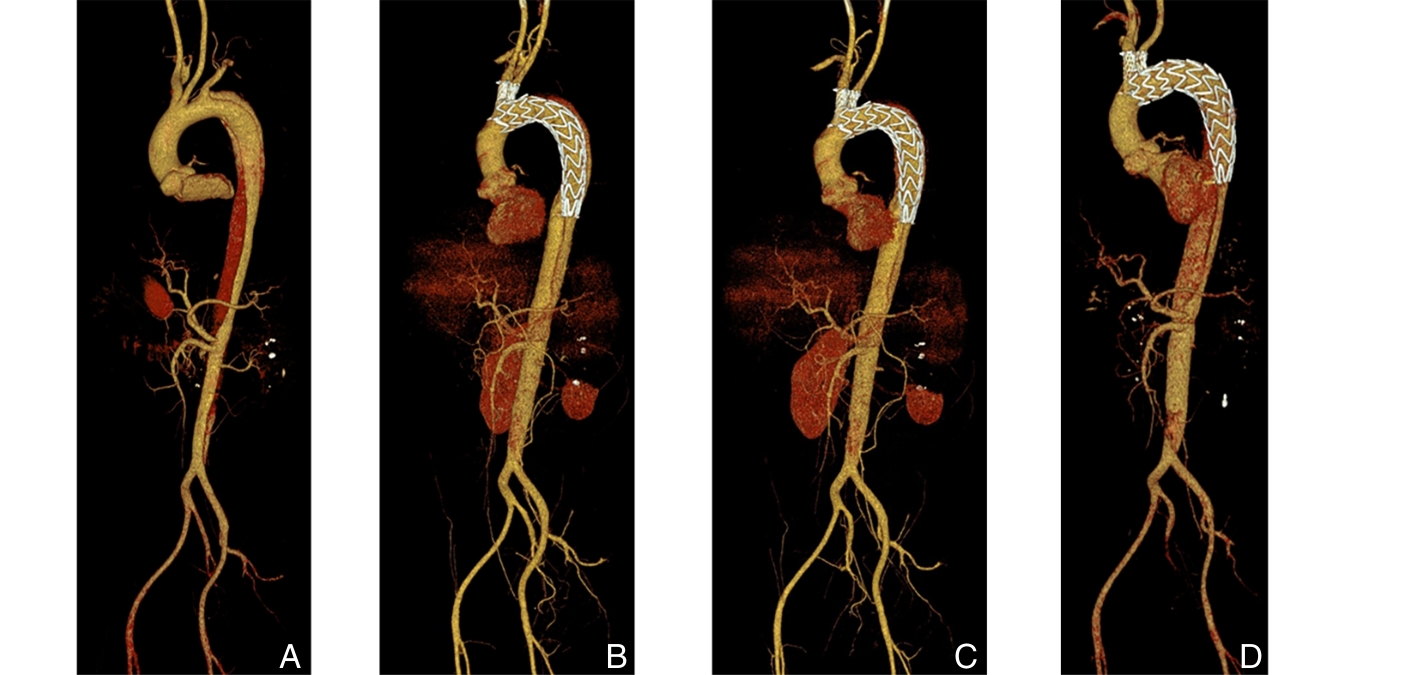

背景与目的 胸主动脉腔内修复术(TEVAR)已成为治疗胸主动脉疾病的重要微创手段,但在近端锚定区位于Z0区的复杂主动脉弓部病变中,如何同期重建弓上分支血管仍是技术难点。Castor分支型主动脉覆膜支架可实现左颈总动脉(LCCA)的一体化重建,但其在Z0区应用通常需联合其他技术重建无名动脉(IA)。本研究旨在初步评估Castor分支型支架重建LCCA联合IA烟囱支架技术在Z0区TEVAR中的技术可行性及短期疗效。方法 回顾性分析2024年2月—2024年6月在中南大学湘雅二医院接受Castor分支型主动脉覆膜支架重建LCCA联合IA烟囱支架技术行Z0区TEVAR的主动脉疾病患者资料。收集并分析患者围手术期临床特征、手术相关参数及随访结果,主要观察指标包括技术成功率、围手术期并发症发生情况及弓上分支血管通畅率。左锁骨下动脉(LSA)是否同期重建依据术前影像学评估结果个体化决策。结果 共纳入6例患者,平均年龄51.5岁,男性5例。原发病包括主动脉夹层4例、主动脉弓部动脉瘤1例及穿透性主动脉溃疡1例。所有患者均成功完成手术,技术成功率为100%。其中3例同期行LSA血运重建。术后30 d内未发生死亡、脑卒中、截瘫、内漏、逆撕性A型主动脉夹层、支架移位及上肢缺血等严重并发症。中位随访13(11~15)个月,随访期间未出现主要不良心脑血管事件或支架相关并发症,影像学显示IA、LCCA及重建LSA通畅率均为100%。结论 在严格筛选的小样本患者中,Castor分支型主动脉覆膜支架重建LCCA联合IA烟囱支架技术用于Z0区TEVAR在技术上可行,且短期随访结果显示分支血管通畅率良好。但其安全性及远期疗效仍需通过更大样本量及长期随访研究进一步验证。

-

2025,34(12):2586-2595, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250587

Abstract:

背景与目的 颈动脉内膜切除术(CEA)是治疗颈动脉狭窄的主要手段,但术中血流阻断及术后再灌注可能导致脑梗死及脑高灌注综合征(CHS)等神经系统并发症。如何在围手术期实时、动态评估脑灌注状态并指导个体化管理,仍缺乏统一有效的监测手段。本研究旨在评估经颅多普勒超声(TCD)监测在CEA围手术期安全性保障及远期预后改善中的临床价值。方法 回顾性分析2022年2月—2024年12月在中南大学湘雅二医院血管外科接受CEA的患者资料。根据围手术期是否应用TCD监测分为TCD组和非TCD组。比较两组患者的基线特征、围手术期处理、并发症发生情况及远期随访结局,并对TCD监测下脑血流动力学变化进行分析。结果 共纳入53例患者,其中TCD组25例,非TCD组28例。两组患者在年龄、性别及主要危险因素方面差异均无统计学意义(均P>0.05)。手术时间、住院时间及术中转流使用率在两组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。术后30 d内,TCD组未发生短暂性脑缺血发作(TIA)及CHS,非TCD组分别发生2例TIA和3例CHS。随访期间,TCD组未发生不良事件,非TCD组发生2例不良事件。Kaplan-Meier分析显示,TCD组3.5年内无不良事件生存率明显高于非TCD组(P=0.047)。结论 CEA术中应用TCD监测与更优的远期无不良事件生存率显著相关。TCD可通过实时评估脑血流动力学变化,识别低灌注及脑高灌注高危患者,并指导围手术期精细化管理,具有重要的临床应用价值。

-

2025,34(12):2596-2604, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250360

Abstract:

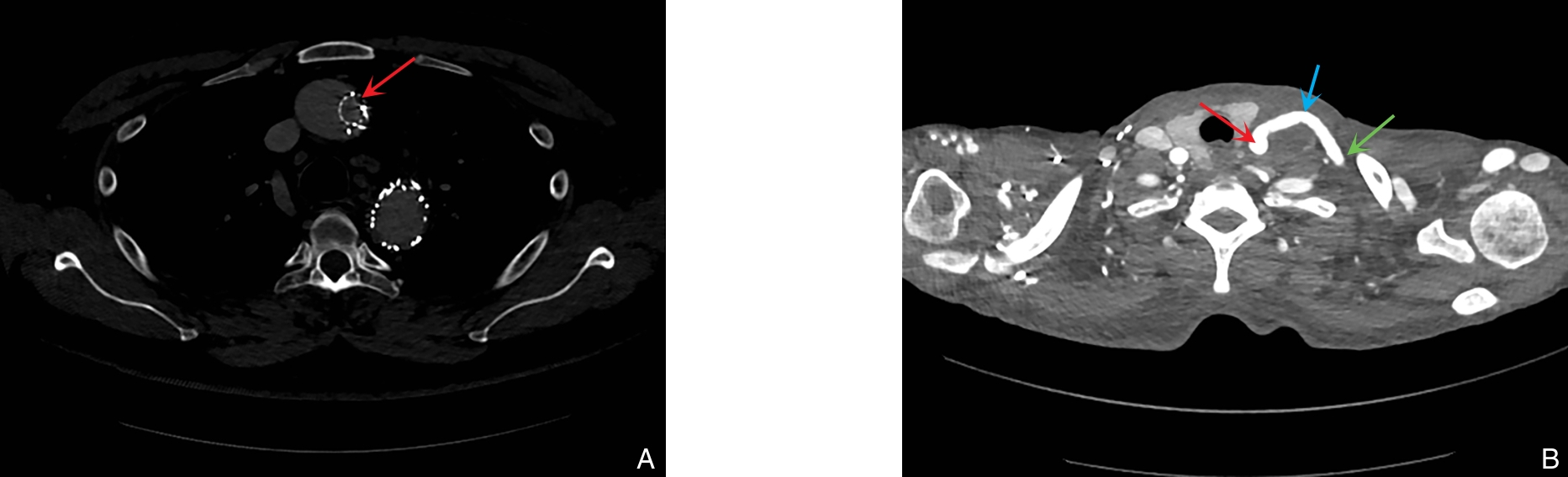

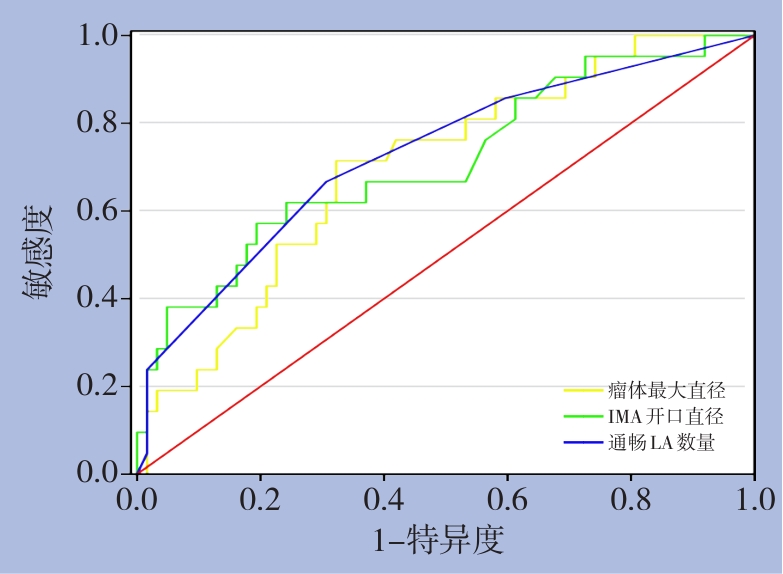

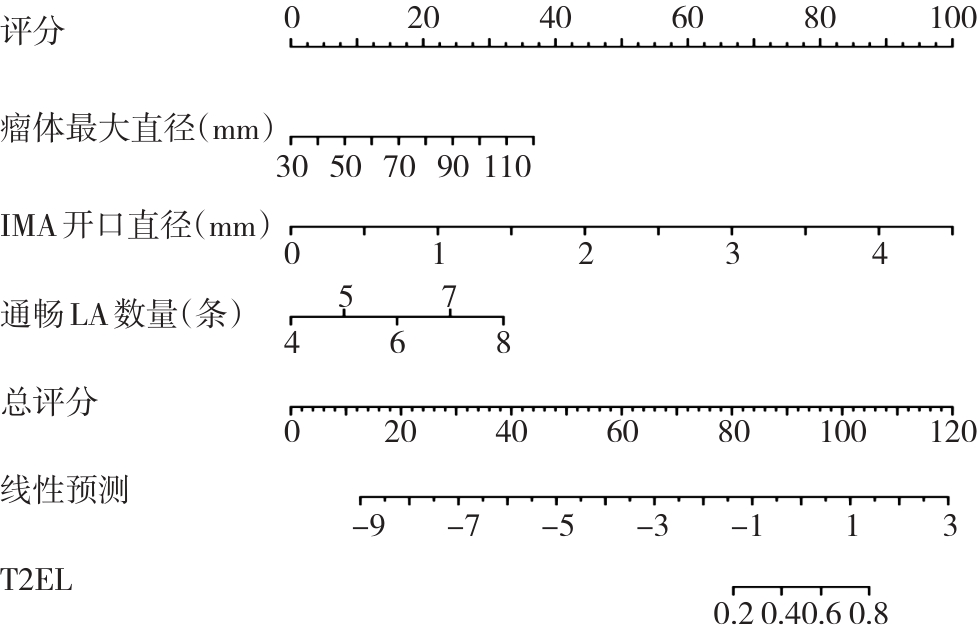

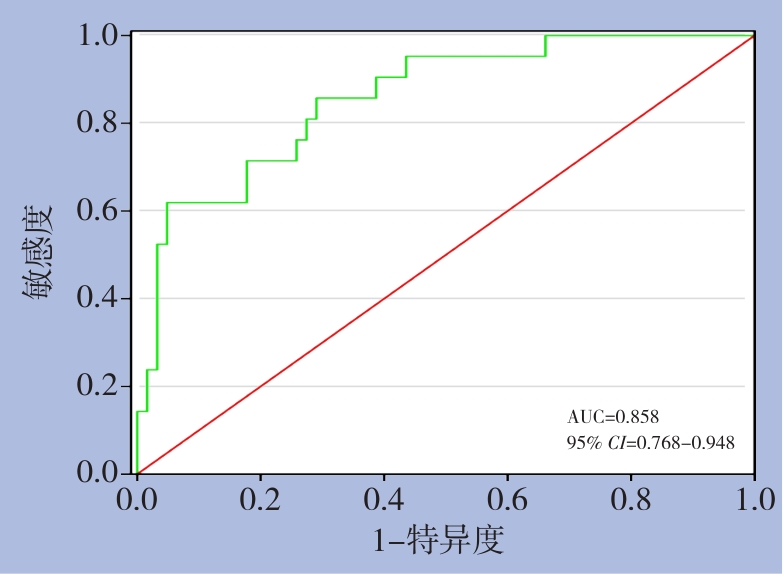

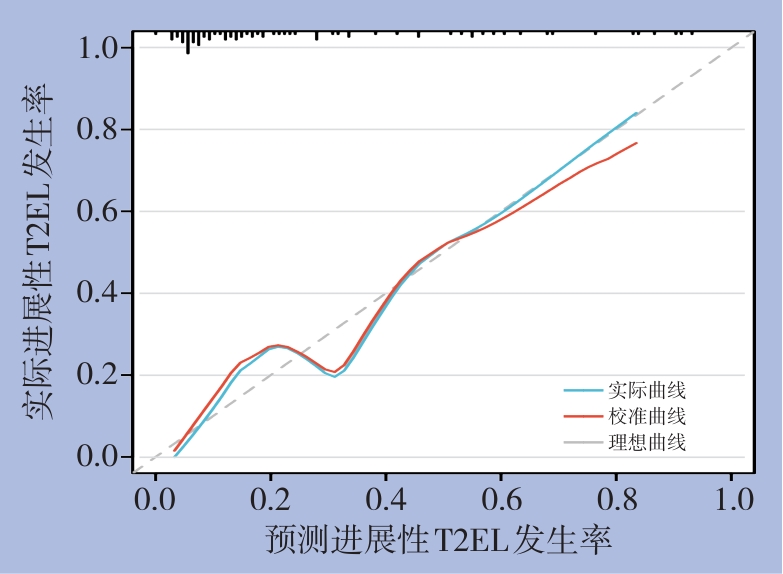

背景与目的 Ⅱ型内漏(T2EL)是腹主动脉瘤腔内修复术(EVAR)后最常见的并发症之一,其中部分患者可进展为瘤腔持续扩张并需再次干预。明确EVAR术后进展性T2EL的危险因素并进行风险分层,有助于优化围术期管理和随访策略。本研究旨在分析EVAR术后进展性T2EL的相关危险因素及其危险阈值,并构建预测模型。方法 回顾性分析2013年3月—2024年12月在天津医科大学总医院行EVAR术后出现T2EL的腹主动脉瘤患者临床资料。依据随访期间是否达到T2EL干预指征(瘤体最大直径与基线相比增加≥10 mm),将患者分为进展组(n=21)和稳定组(n=62)。比较两组患者的临床特征、解剖条件及手术相关因素,采用多因素Logistic回归分析筛选进展性T2EL的独立危险因素,通过受试者工作特征(ROC)曲线确定危险阈值,并构建列线图预测模型,对模型进行判别度、校准度及临床实用性评价。结果 进展组患者的瘤体最大直径、肠系膜下动脉(IMA)开口直径及通畅腰动脉(LA)数量均显著高于稳定组(均P<0.05)。多因素分析显示,瘤体最大直径、IMA开口直径及通畅LA数量是EVAR术后进展性T2EL的独立危险因素(均P<0.05)。ROC曲线分析表明,瘤体最大直径≥54.30 mm、IMA开口直径≥2.82 mm及通畅LA数量≥6条时,发生进展性T2EL的风险显著增加。基于上述因素构建的列线图模型一致性指数为0.858,经Bootstrap内部验证后校正一致性指数为0.837,模型具有良好的判别能力、校准度及临床获益。结论 瘤体最大直径、IMA开口直径及通畅LA数量是EVAR术后进展性T2EL的重要危险因素。基于上述因素构建的列线图预测模型可有效评估进展性T2EL的发生风险,但仍需多中心、前瞻性研究进一步验证。

-

2025,34(12):2605-2611, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250569

Abstract:

目的 颈动脉粥样硬化斑块的不稳定性是缺血性卒中的重要病理基础,炎症反应在斑块形成及破裂过程中发挥关键作用。中性粒细胞-单核细胞/淋巴细胞比值(NMLR)是一种新型系统性炎症指标,其在颈动脉斑块稳定性评估中的价值尚不明确。本研究旨在探讨NMLR与颈动脉斑块稳定性的相关性,并评估其预测效能。方法 回顾性纳入211例接受颈动脉内膜切除术(CEA)的颈动脉狭窄患者,根据术中获取斑块的病理学评估结果分为斑块不稳定组(n=113)和斑块稳定组(n=98)。收集患者临床特征及术前实验室指标,计算NMLR和中性粒细胞与淋巴细胞计数比值(NLR)。采用多因素Logistic回归分析斑块不稳定的独立相关因素,并通过受试者工作特征(ROC)曲线评估NMLR与NLR对斑块稳定性的预测价值。结果 与稳定组比较,不稳定组患者NMLR和NLR水平均明显升高(均P<0.001)。多因素Logistic回归分析显示,既往卒中史(OR=4.59,95% CI=2.22~9.50)、NMLR(OR=7.07,95% CI=3.71~13.48)和NLR(OR=5.89,95% CI=3.09~11.25)是颈动脉斑块不稳定的独立预测因素。ROC曲线分析显示,NMLR预测斑块不稳定的曲线下面积(AUC)为0.83,最佳截断值为2.71,其敏感度为86.7%,特异度为69.7;NLR的AUC为0.79,两者预测效能相近。结论 NMLR作为一种整合中性粒细胞、单核细胞促炎作用及淋巴细胞免疫保护作用的炎症指标,与颈动脉斑块不稳定性密切相关,对斑块稳定性具有较高的预测价值,可为颈动脉粥样硬化患者的风险分层和卒中预防提供参考。

-

2025,34(12):2612-2618, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250632

Abstract:

背景与目的 临床实践中,部分下肢动脉硬化闭塞症(ASO)患者在规范服用阿司匹林后仍发生血栓相关事件,常被笼统归因于“阿司匹林抵抗”,但真实的生物学抵抗发生率及其影响因素尚不明确。不同检测方法与判定标准的差异,使既往研究报道的阿司匹林抵抗率差异显著,增加了临床决策的不确定性。本研究基于花生四烯酸(AA)诱导的血小板聚集试验,评估真实世界ASO患者阿司匹林生物学抵抗的实际发生率,并分析其与年龄、性别等人口学因素的关系,为正确理解“阿司匹林治疗失败”及优化临床应对策略提供循证依据。方法 采用回顾性、单中心横断面研究设计,纳入2022年1月—2025年8月中南大学湘雅医院血管外科规律服用阿司匹林肠溶片100 mg/d的ASO患者597例。通过AA诱导的血小板最大聚集率(MAR)评估阿司匹林反应性,定义MAR≥20%为阿司匹林抵抗。比较不同年龄及性别组间差异,并以多因素Logistic回归分析阿司匹林抵抗的相关因素。结果 597例患者中检出阿司匹林抵抗16例,总体抵抗率为2.68%。不同年龄组(≤50岁、>50~60岁、>60~70岁、>70岁)阿司匹林抵抗率分别为4.31%、2.12%、2.42%和2.50%,组间差异无统计学意义(P=0.505)。男性与女性抵抗率分别为3.17%和2.24%,差异亦无统计学意义(P=0.686)。多因素Logistic回归分析显示,年龄和性别均不是阿司匹林抵抗的独立预测因素(均P>0.05)。结论 在真实世界ASO患者中,基于AA诱导血小板聚集试验测得的阿司匹林生物学抵抗率极低,且与年龄和性别无显著相关性。临床实践中所谓的“阿司匹林治疗失败”多为伪性抵抗,面对治疗失败时应优先评估服药依从性、剂型与吸收、药物相互作用及剂量匹配等可干预因素,而非常规进行阿司匹林抵抗筛查。

-

2025,34(12):2619-2626, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250158

Abstract:

背景与目的 急性门静脉血栓形成可导致肠坏死、消化道大出血等严重并发症,单纯抗凝治疗的血栓再通率有限。本文总结经腹小切口直视下穿刺肠系膜上静脉,联合AngioJet溶栓吸栓及球囊扩张治疗急性门静脉血栓形成的临床效果与安全性。方法 回顾性分析2023年7月—2024年12月北京大学人民医院收治的10例急性肠系膜上静脉-门静脉血栓形成患者。所有患者均在全麻下经腹正中小切口直视穿刺肠系膜上静脉,应用AngioJet机械溶栓吸栓联合球囊扩张成形治疗。记录术中即刻血栓清除率、围术期并发症及随访期门静脉系统再通情况。结果 10例患者手术时间中位数为140(110~245)min,不含AngioJet系统相关出血的中位术中出血量为80(50~200)mL;AngioJet机械血栓抽吸系统血栓抽吸时间173(138~296)s。术后即刻血栓清除率Ⅲ级7例,Ⅱ级3例,手术技术成功率为100%。围术期并发症包括腹腔出血1例、切口血肿1例,均经处理后好转。所有患者术后腹痛症状明显缓解,无肠坏死、肠梗阻及急性肾功能不全发生。中位随访时间5个月,门静脉系统完全再通5例,部分再通4例,血栓稳定1例,无血栓新发或复发,随访期内无抗凝相关出血及死亡。结论 经腹直视下穿刺肠系膜上静脉,联合AngioJet溶栓吸栓及球囊扩张治疗广泛急性门静脉-肠系膜上静脉血栓形成安全、有效,可迅速恢复门静脉系统血流,缓解症状并避免肠坏死。

-

2025,34(12):2627-2634, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250616

Abstract:

背景与目的 提高术中血栓清除效率是降低急性髂股静脉血栓形成(IFVT)患者中远期血栓形成后综合征(PTS)风险的关键。增效溶栓流程(FTTP)通过在经皮机械血栓清除术(PMT)基础上增加球囊碎栓等步骤,理论上可提高清除效率,但其相较传统PMT的临床优势仍缺乏对照研究证据。本研究旨在比较FTTP与传统PMT治疗急性IFVT的有效性与安全性。方法 回顾性分析2022年5月—2024年12月于上海交通大学医学院附属第九人民医院血管外科接受腔内治疗的100例急性IFVT患者,其中FTTP组38例,PMT组62例。主要研究终点为术中即刻血栓清除率,技术成功定义为髂股静脉血栓清除率≥50%。次要终点包括辅助导管接触性溶栓(CDT)或大腔导管吸栓的使用率、术中血栓脱落情况以及术后30 d血栓复发率和髂股静脉通畅率。结果 两组患者在年龄、患肢、病程及恶性肿瘤史等基线特征方面差异无统计学意义(均P>0.05)。FTTP组术中即刻技术成功率明显高于PMT组[100.0%(38/38) vs. 82.3%(51/62),P=0.006]。FTTP组无患者需行辅助CDT,而PMT组有8例患者接受CDT治疗,差异有统计学意义(P=0.023)。两组均未发生术中影像学可见的血栓脱落。术后30 d随访显示,两组血栓复发率及髂股静脉通畅率差异均无统计学意义(均P>0.05)。结论 与传统PMT相比,FTTP可显著提高急性IFVT术中即刻血栓清除效率,减少辅助CDT的使用,而未增加术中血栓脱落及术后早期复发风险,具有良好的有效性与安全性。

-

尹月嫡,李金勇,刘建龙,贾伟,马琳,田轩,蒋鹏,程志远,张蕴鑫,田晨阳,周密,刘笑,曲诚家,华润

2025,34(12):2635-2644, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250681

Abstract:

背景与目的 老年患者下肢深静脉血栓形成(DVT)发病率高,合并基础疾病多,单纯抗凝或溶栓治疗存在疗效受限及出血风险增加等问题。经皮机械血栓清除术(PMT)可在减少溶栓药物用量的同时快速清除血栓,但其在老年急性下腔静脉和(或)髂股静脉DVT患者中的临床疗效与安全性仍需进一步评估。本研究旨在探讨PMT治疗老年急性下腔静脉和(或)髂股静脉DVT的有效性与安全性。方法 回顾性分析2017年1月—2024年12月于首都医科大学附属北京积水潭医院血管外科接受PMT治疗的70例老年(≥65岁)急性下腔静脉和(或)髂股静脉DVT患者的临床资料。所有患者术前均植入下腔静脉滤器,采用AngioJet或Straub Aspirex系统行PMT,并根据术中情况联合导管取栓(MAT)、导管接触性溶栓(CDT)、球囊扩张及支架植入。评估技术成功率、血栓清除效果、围手术期并发症、滤器取出情况,并随访1年,观察血栓复发、血栓后综合征(PTS)及目标静脉通畅率。结果 所有患者均顺利完成PMT,技术成功率为100%。综合血栓清除成功率(Ⅱ级+Ⅲ级)为88.57%。围手术期未发生症状性肺栓塞。大出血发生率为1.43%,小出血发生率为5.71%,血红蛋白尿发生率为15.71%,均经处理后缓解。62例患者尝试取出滤器,取出成功率为100%,中位滤器留置时间为58.5(20~84.25)d。术后1年内血栓复发率为2.86%,PTS发生率为21.43%,目标静脉通畅率为82.86%。结论 对于老年急性下腔静脉和(或)髂股静脉DVT患者,PMT联合个体化的辅助腔内治疗可在较低出血风险下实现有效血栓清除,具有良好的安全性和中期疗效。

-

2025,34(12):2645-2653, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250672

Abstract:

背景与目的 血栓后综合征(PTS)是急性髂股静脉深静脉血栓形成(DVT)患者最重要的远期并发症之一。AngioJet机械血栓清除术可实现快速血管再通,但其对PTS长期发生风险的影响尚缺乏充分证据。本研究比较AngioJet机械血栓清除术与传统导管接触性溶栓(CDT)治疗急性髂股静脉DVT的长期疗效与安全性,重点评估其对PTS发生率的影响。方法 回顾性纳入2021年1月—2023年6月收治的急性髂股静脉DVT患者100例(发病时间≤14 d),其中52例接受AngioJet机械血栓清除术(AngioJet组),48例接受CDT治疗(对照组)。主要终点为随访24个月内PTS发生率(Villalta评分≥5或出现静脉性溃疡);次要终点包括血管再通率、下肢周径差值、生活质量评分(VEINES-QOL)、主要出血事件、血栓复发率及住院时间。采用Kaplan-Meier法比较PTS累积发生率,并通过Cox比例风险模型分析PTS的影响因素。结果 两组基线特征差异无统计学意义(均P>0.05)。AngioJet组即刻血管再通率显著高于对照组(96.15% vs. 64.58%,P<0.001)。24个月累积PTS发生率AngioJet组显著低于对照组(11.54% vs. 37.50%,P<0.05)。AngioJet组在6、12、18和24个月时的下肢周径差值均明显小于对照组,且各随访时间点VEINES-QOL评分均显著更高(均P<0.001)。两组主要出血事件和血栓复发率差异无统计学意义(均P>0.05),但AngioJet组住院时间明显缩短(P<0.05)。多因素Cox分析显示,AngioJet治疗(HR=0.31,P=0.003)和BMI<25 kg/m2(HR=0.38,P=0.012)为PTS发生的独立保护因素,而血栓累及静脉段数为独立危险因素(HR=2.78,P=0.005)。结论 AngioJet机械血栓清除术可显著降低急性髂股静脉DVT患者PTS的长期发生风险,改善患者肢体功能和生活质量,且安全性良好。血栓范围及体质量是影响PTS预后的重要因素。

-

田晨阳,田轩,宋亚宁,刘建龙,贾伟,蒋鹏,程志远,张蕴鑫,李金勇,刘笑,周密,华润

2025,34(12):2654-2663, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250621

Abstract:

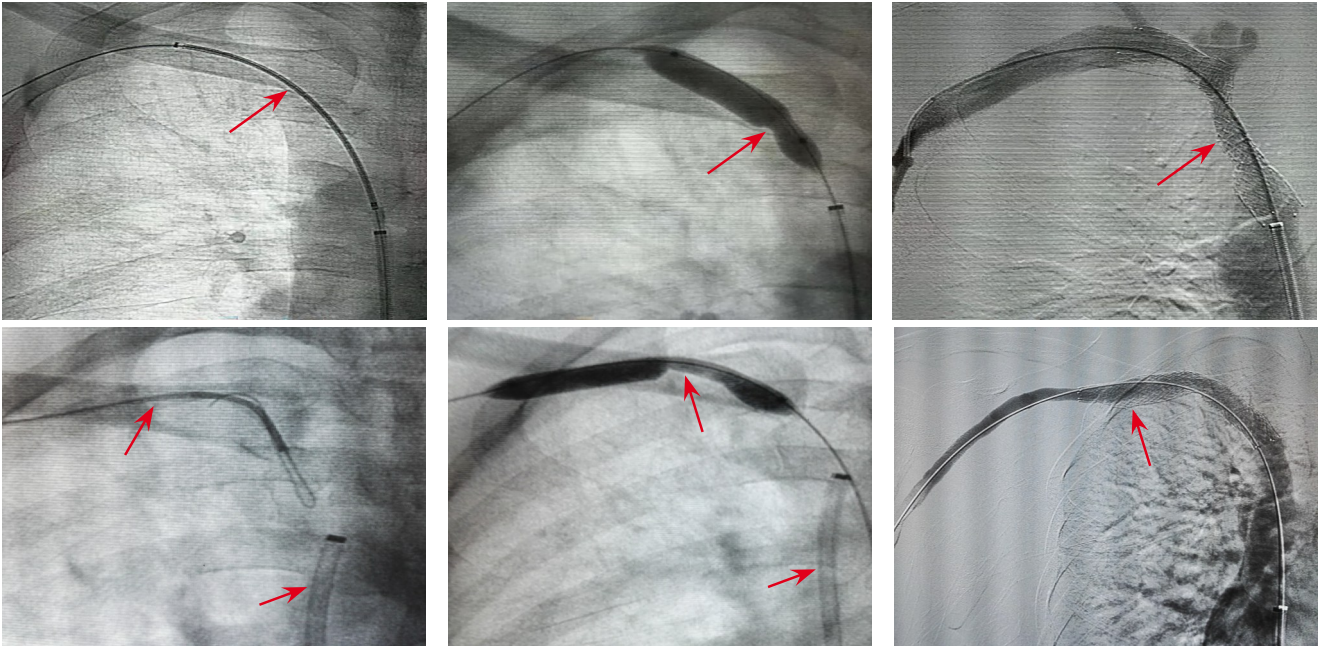

背景与目的 慢性腔髂静脉闭塞多继发于下腔静脉滤器(IVCF)长期留置,常导致严重的血栓后综合征(PTS)。传统球囊扩张联合支架植入虽可改善短期通畅性,但中远期支架相关并发症和通畅率下降仍是临床难题。本研究旨在评估重复球囊扩张联合末次药物涂层球囊(DCB)扩张治疗慢性腔髂静脉闭塞的有效性与安全性。方法 采用单中心回顾性研究,纳入2022年1月—2024年12月接受重复球囊扩张治疗的慢性腔髂静脉闭塞患者72例,其中62例完成3次标准化球囊扩张方案并纳入分析。术后6个月行计算机断层扫描静脉造影(CTV),按下腔静脉(IVC)是否通畅分为通畅组和闭塞组。比较两组患者IVC通畅率、IVCF回收率、肢体周径、静脉疾病严重程度评分(VCSS)及Villalta评分、PTS分级及CTV影像学参数变化。结果 技术成功率为86.1%(62/72)。术后6个月IVC通畅43例(69.4%)。通畅组IVCF回收率显著高于闭塞组(100% vs. 78.9%,P=0.002)。与术前相比,通畅组膝上及膝下肢体周径显著减小,VCSS和Villalta评分明显改善,PTS严重程度显著降低(均P<0.05);CTV显示IVC中段及起始部横截面积显著增加(均P<0.05)。闭塞组上述指标均未见显著改善(均P>0.05)。围手术期未发生症状性肺栓塞、严重出血、血管破裂或死亡等严重并发症。结论 重复球囊扩张联合DCB扩张治疗慢性腔髂静脉闭塞具有良好的短期通畅效果和安全性,可显著改善临床症状及PTS严重程度,并在一定程度上避免支架植入,为慢性腔髂静脉闭塞的腔内治疗提供了一种可行策略。

-

2025,34(12):2664-2671, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250617

Abstract:

背景与目的 中心静脉狭窄或闭塞(CVSO)影响血液透析疗效,但最佳静脉入路策略尚不明确。本研究比较单向静脉入路(UVA)与双向静脉入路(BVA)在维持性血液透析患者CVSO行经皮腔内血管成形术(PTA)或支架植入术(PTS)时的适用条件及技术成功率、临床成功率,并根据病变的位置和类型进行分层分析,旨在为不同病变制定个体化的静脉入路选择标准。方法 回顾性分析2019年7月—2024年2月赣南医科大学第一附属医院及南昌大学第二附属医院63例维持性血液透析CVSO患者的临床资料,其中UVA组37例、BVA组26例。比较不同静脉入路在CVSO介入治疗中的技术成功率(残余狭窄<30%)、临床成功率(症状缓解)及通畅率。结果 两组患者基线特征差异无统计学意义(均P>0.05)。总体技术成功率与临床成功率在UVA组与BVA组之间差异均无统计学意义(均P>0.05)。亚组分析显示,UVA组在上腔静脉及头臂静脉狭窄中的技术成功率高于BVA组,且UVA组在头臂静脉狭窄中的临床成功率高于BVA组;而在锁骨下静脉闭塞中,BVA的技术成功率及临床成功率均优于UVA(均P<0.05)。两组6个月及12个月一期、二期通畅率差异均无统计学意义(均P>0.05)。结论 对于上腔静脉或头臂静脉狭窄,优先采用UVA可获得较高的成功率;而在锁骨下静脉闭塞的介入治疗中,BVA更具优势。基于病变部位和类型合理选择静脉入路,有助于提高CVSO介入治疗的成功率并降低操作难度。

-

2025,34(12):2672-2678, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250564

Abstract:

背景与目的 盆腔静脉疾病(PeVD)是慢性盆腔痛的重要血管性病因,其中卵巢静脉反流最为常见。卵巢静脉栓塞已被证实具有良好疗效,但在实际应用中,栓塞范围、弹簧圈数量及是否需要联合处理其他盆腔静脉病变等技术细节尚缺乏统一共识。本研究旨在评估采用简化策略的左侧卵巢静脉弹簧圈栓塞联合硬化剂注射治疗PeVD的短中期疗效及安全性。方法 回顾性分析2023年2月—2024年2月收治的55例PeVD女性患者,均经超声、CT静脉造影及静脉造影确诊,并接受左侧卵巢静脉弹簧圈栓塞联合硬化剂治疗。随访1、3、6、12个月,比较术前与术后疼痛视觉模拟评分(VAS)、症状改善情况及并发症发生情况;术后3个月行超声评估卵巢静脉闭塞及盆腔静脉改善情况。结果 所有患者均获得技术成功。术后12个月VAS由术前的7.2±1.2降至2.9±2.8(P<0.01),81.8%患者症状改善,其中50.9%症状完全消失。术后3个月超声显示卵巢静脉均完全闭塞,左侧宫旁静脉直径较术前显著减小[(7.1±1.4)mm vs. (3.4±0.7)mm,P<0.001]。总体并发症发生率为14.5%,以一过性盆腔痛为主,均经对症处理后缓解。结论 采用简化栓塞策略的左侧卵巢静脉弹簧圈栓塞联合硬化剂注射治疗PeVD具有良好的短中期疗效和安全性,可作为以左侧卵巢静脉反流为主患者的有效微创治疗方案。

-

2025,34(12):2679-2687, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250289

Abstract:

胸主动脉腔内修复术(TEVAR)已成为Stanford B型主动脉夹层(TBAD)的首选治疗方式。然而,支架移植物诱导的远端新发破口(dSINE)作为一种重要的远期并发症,可导致假腔持续灌注、主动脉瘤样扩张甚至破裂,严重影响患者远期预后。近年来,随着TEVAR应用的不断扩大,dSINE的发生机制、危险因素及干预策略逐渐受到关注。本文系统总结了TBAD患者TEVAR术后dSINE的流行病学特征、组织学与生物力学机制、患者及支架相关危险因素,并重点总结了当前预防与治疗策略,包括支架尺寸优化、二次TEVAR及多种新型腔内技术的应用进展,旨在为降低dSINE发生率、优化术后管理及改善患者长期预后提供理论依据与实践指导。

-

2025,34(12):2688-2695, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250202

Abstract:

累及内脏区的主动脉病变解剖结构复杂、并发症发生风险高,传统开放手术围手术期创伤大、病死率高,治疗策略面临诸多挑战。近年来,随着腔内治疗技术的快速发展,开窗支架、分支支架及平行支架等技术不断成熟,使复杂内脏区主动脉病变的微创治疗成为可能。大量研究显示,腔内治疗在降低围手术期并发症发生率、改善短期生存率及促进术后恢复方面具有明显优势,尤其适用于高龄及高危患者。然而,其在适应证选择、支架材料与结构优化、影像学精准引导、技术标准化及远期疗效评估等方面仍存在争议与不足。本文围绕累及内脏区主动脉病变的腔内治疗策略,系统综述了近年来在适应证、支架与材料进展、影像学与新技术应用以及临床疗效与预后评估等方面的研究进展,并对未来个体化治疗、多学科协作及长期随访的发展方向进行展望,以期为临床实践与后续研究提供参考。

-

2025,34(12):2696-2701, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250305

Abstract:

穿通支静脉连接下肢深、浅静脉系统,在维持浅静脉向深静脉单向回流中发挥重要作用。当穿通支静脉瓣膜功能不全时,可导致深静脉向浅静脉反流,引起浅静脉高压,进而诱发静脉曲张、皮肤色素沉着、湿疹及静脉性溃疡等一系列慢性静脉疾病表现。研究表明,病理性穿通支静脉(PPV)与下肢静脉性溃疡的发生和愈合密切相关,也是静脉曲张术后复发的重要因素之一。然而,对于多数以浅静脉反流为主的静脉曲张患者,同期干预穿通支静脉是否能够带来额外获益,仍存在争议。近年来,影像学诊断技术及微创治疗手段的不断发展,使PPV的识别和治疗策略逐渐多样化。本文围绕PPV的生理与病理机制、解剖学特点、诊断方法及治疗进展进行综述,旨在为临床合理评估和个体化治疗提供参考。

-

2025,34(12):2702-2709, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250101

Abstract:

肥胖及其相关代谢性疾病已成为全球性公共卫生问题。减重代谢手术是目前治疗病态肥胖及其并发症最有效的手段之一,其短期与中长期疗效已得到广泛证实。然而,受术后食物摄入显著减少、胃肠道解剖结构及营养吸收模式改变,以及随访和营养管理不规范等因素影响,患者术后常出现贫血、骨质疏松等营养相关并发症,进而影响生活质量和远期预后。本文基于国内外最新指南和循证医学证据,系统综述减重代谢手术后常见营养相关并发症的发生机制及防治策略,旨在为优化术后营养管理、完善随访体系、降低并发症发生风险提供参考。

-

陈松伟,谭海峰,林少芒,张智辉,萧剑彬,李阳勇,蒋小峰,温子龙,艾文佳,李强,曹华燕

2025,34(12):2710-2716, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250520

Abstract:

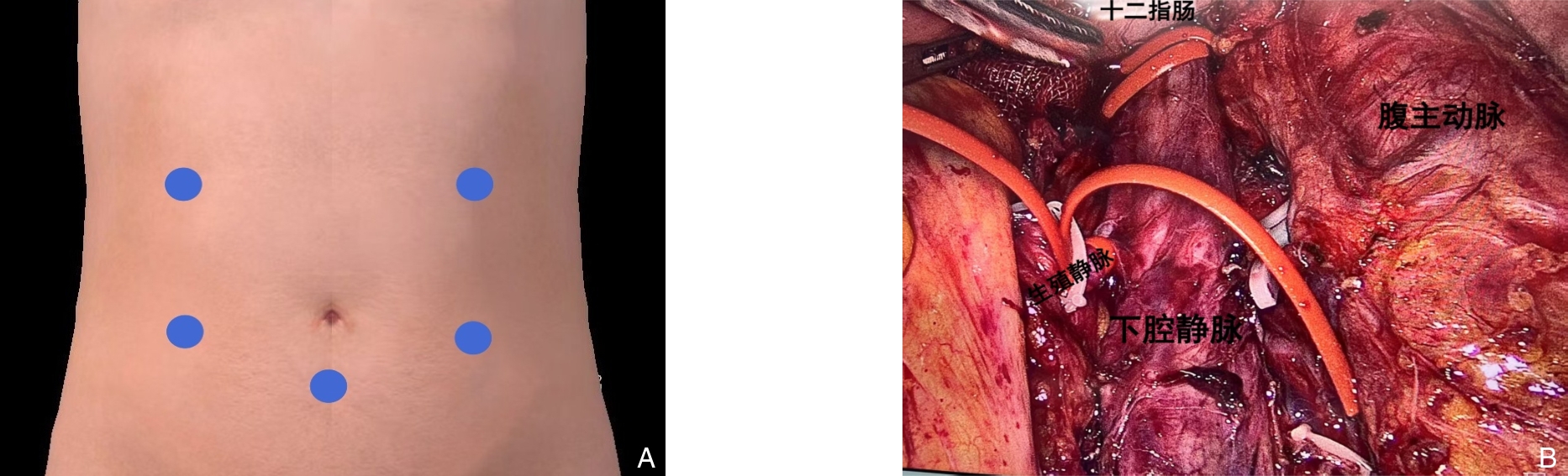

背景与目的 下腔静脉滤器在预防深静脉血栓脱落导致肺栓塞中具有重要作用,但部分滤器因回收钩贴壁、内膜增生包裹或穿出血管壁等原因,无法经血管腔内途径取出。本研究旨在总结腹腔镜下取出下腔静脉困难滤器的手术经验,评价其安全性与可行性。方法 回顾性分析2024年3月—2025年5月在广州医科大学附属第二医院行腹腔镜下腔静脉滤器取出的12例困难滤器患者临床资料。所有患者均曾尝试经血管腔内途径取出滤器失败。根据滤器位置选择头侧或尾侧入路,经腹腔前正中途径行腹腔镜手术,记录手术成功率、手术时间、术中出血量、围术期并发症及随访情况。结果 12例患者中,伞形滤器10例,梭形滤器2例;滤器植入中位时间为3(1.3~11.5)个月。滤器主要位于肾静脉周围区域(91.7%)。11例采用头侧入路,1例采用尾侧入路。11例(91.7%)成功经腹腔镜完整取出滤器,1例因梭形滤器顶端进入肾区、血管阻断不完全致术中出血失控而中转开腹。平均手术时间为(252.8±83.2)min,中位术中出血量150(50~500)mL。所有患者术后均顺利康复出院,无腹腔或切口感染。随访(9.8±3.8)个月,未见下腔静脉血栓形成或管腔狭窄。结论 对于经血管腔内途径取出失败的下腔静脉困难滤器,腹腔镜下取出术是一种安全、有效的微创替代方案。该术式的成功依赖于合理选择手术入路、充分的滤器段血管阻断及针对不同滤器类型采取个体化取出策略,但对术者腹腔镜血管外科技术要求较高。

-

2025,34(12):2717-2723, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250129

Abstract:

背景与目的 随着腹腔镜技术的发展,结直肠癌手术逐步由传统多孔向减孔术式演进,以期在保证肿瘤根治质量的同时进一步降低手术创伤。然而,孔数减少可能增加操作难度,其对手术质量及机体应激反应的影响仍缺乏系统评价。本研究旨在比较两孔法与四孔法腹腔镜结直肠癌根治术在围手术期结局、系膜完整性、术后内质网应激反应及短期康复方面的差异,为减孔腹腔镜手术的临床应用提供依据。方法 选取2020年1月—2024年9月武汉科技大学附属武汉亚心总医院86例行腹腔镜结直肠癌手术患者为研究对象。根据手术方式分为两孔组(41例)和四孔组(45例)。比较两组围术期指标、系膜完整性、术前及术后不同时间点血清内质网应激相关分子[肌醇需求酶I(REI)、活化转录因子6(ATF6)、蛋白激酶样内质网激酶(PERK)]及TGF-β1水平、术后疼痛评分、生活质量评分及并发症发生情况。结果 与四孔组比较,两孔组术中出血量更少,拔除尿管时间、首次下床活动时间、首次排气时间及住院时间均明显缩短(均P<0.05)。两组系膜完整性各占比差异无统计学意义(P>0.05)。术后两组REI、ATF6、PERK水平均呈先升高后下降趋势,TGF-β1水平逐渐降低,两孔组在术后各时间点水平均明显低于四孔组(均P<0.05)。两孔组术后疼痛评分更低,术后3个月及6个月生活质量评分更高(均P<0.05)。随访期间,两组总并发症发生率差异无统计学意义(P>0.05)。结论 在保证系膜完整性和安全性的前提下,两孔法腹腔镜结直肠癌根治术可减轻手术创伤及术后内质网应激反应,促进患者术后康复并改善生活质量,具有良好的临床应用价值。

-

2025,34(12):2724-2730, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250222

Abstract:

背景与目的 黄色肉芽肿性胆囊炎(XGC)是一种罕见但具有侵袭性的慢性胆囊炎,其临床表现及影像学特征与胆囊癌(GBC)高度相似,术前及术中误诊率较高,易导致治疗策略选择困难。本文通过1例XGC误诊为GBC的病例,总结其误诊原因,并探讨合理的手术决策及术中解剖处理策略。方法 回顾性分析2024年11月江西省肿瘤医院收治的1例XGC患者的临床表现、影像学特征、术中所见、手术方式及病理结果,并结合文献复习,对XGC与GBC的鉴别诊断、治疗原则及肝十二指肠韧带骨骼化清扫中动脉解剖策略进行讨论。结果 患者术前及术中均被诊断为GBC,行胆囊联合周围部分肝脏切除及肝十二指肠韧带骨骼化清扫。术中发现肝动脉解剖变异,通过精细解剖予以完整保留。术后病理证实为XGC,淋巴结呈反应性增生。患者术后恢复顺利,未发生胆汁漏、出血及感染等并发症,随访6个月,生活质量良好。结论 XGC在临床及影像学上极易与GBC混淆。对于术前难以排除恶性的病例,行胆囊联合周围部分肝脏切除具有一定合理性,但应重视术中冷冻病理检查,以避免不必要的扩大手术。同时,肝十二指肠韧带骨骼化清扫过程中应充分认识肝动脉变异并采取“动脉优先”的精细解剖策略,以降低血管损伤相关并发症的发生风险。

2025年第34卷第12期

指南与共识

指南解读

述评

专家论坛

动脉疾病专题研究

静脉疾病专题研究

文献综述

简要论著

-

肝癌术后辅助治疗中国专家共识协作组, 中国医师协会外科医师分会, 中国抗癌协会肝癌专业委员会, 中华医学会肿瘤学分会肝癌学组, 樊嘉

Abstract:

肝细胞癌(以下简称肝癌)术后复发转移是影响患者长期生存的重要因素,目前尚无公认的有效预防术后复发转移的辅助治疗方案。以靶向药物、免疫检查点抑制剂为代表的系统抗肿瘤治疗和局部治疗单独或联合应用的辅助治疗策略正在积极探索中。肝癌术后辅助治疗中国专家共识协作组、中国医师协会外科医师分会、中国抗癌协会肝癌专业委员会、中华医学会肿瘤学分会肝癌学组组织相关领域专家,基于新的循证医学证据,经过多次讨论、反复修订,最终更新形成《肝细胞癌术后辅助治疗专家共识(2026版)》,旨在梳理肝癌术后辅助治疗相关证据,结合临床实践,为临床医师开展术后辅助治疗提供更好指导,提高肝癌患者术后生存获益。

-

李拥军, 赵纪春, 赵渝, 张岚, 黄建华, 郭平凡, 汪涛, 张龙, 王海洋, 陈泉, 中国老年医学学会周围血管疾病管理分会

Abstract:

下肢动脉粥样硬化闭塞症[又称外周动脉疾病(PAD)]是一种由动脉粥样硬化累及下肢动脉而导致管腔狭窄或闭塞,进而引发下肢缺血、坏死为特征的慢性动脉闭塞性疾病。PAD不仅显著降低患者生活质量,且存在不可忽视的截肢及死亡风险,给患者和社会带来沉重的经济与健康负担,尤其在老年患者中。高龄已被多项研究证实是PAD患者发生截肢和死亡的关键危险因素。老年人PAD患病率随患者年龄增长显著上升,且老年人常合并冠心病、肾功能不全、肿瘤等多种疾病,其病理生理特点、治疗选择及预后评估均较年轻患者更为复杂。诊断上,因老年PAD患者症状易被合并症掩盖,需结合详细病史、体征及辅助检查。治疗上,老年PAD患者治疗依从性差、随访困难等问题也增加了临床管理的难度。目前,国内外尚缺乏专门针对老年人PAD的诊疗指南或共识。基于此,制定了《老年人下肢动脉粥样硬化闭塞症管理中国专家共识》。本共识结合国内外最新循证医学证据及临床经验,重点阐述了老年PAD患者的疾病特点、合并症管理、个体化治疗、长期随访等重点问题,旨在制定科学、实用的诊疗规范,为临床医师提供指导。